ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace は「二部構成」となっています。

1. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace I 発掘・概略・青銅溶解システム・ミノア市街地

2. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace II(当ポスト)

1. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace I 発掘・概略・青銅溶解システム・ミノア市街地

2. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace II(当ポスト)

「legend ej が誘うギリシア先史文明」のコンテンツ(テキスト・写真・描画・作図など)の著作権は、「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)」の下、著者 legend ej に帰属、保護されています。

The copyright of all content (text, photographs, drawings, illustrations, plan-drawings, etc.) of "Greek Prehistoric Civilization invited by legend ej" is protected and belongs to the author legend ej under the "WIPO Copyright Treaty".

The copyright of all content (text, photographs, drawings, illustrations, plan-drawings, etc.) of "Greek Prehistoric Civilization invited by legend ej" is protected and belongs to the author legend ej under the "WIPO Copyright Treaty".

ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡

位置

クレタ島・最東部/シティア~南東19km・イエラペトラ~東北東50km

GPS

ザクロス宮殿遺跡: 35°05’53"N 26°15’40"E/標高5m

クレタ島・最東部/シティア~南東19km・イエラペトラ~東北東50km

GPS

ザクロス宮殿遺跡: 35°05’53"N 26°15’40"E/標高5m

ザクロス宮殿遺跡・北翼部~西翼部~中央中庭

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島ミノア文明&ギリシア本土ミケーネ文明 編年表

・ミノア文明・「旧宮殿時代」: 紀元前1900年~前1625年

・ミノア文明・「新宮殿時代」: 紀元前1625年~前1375年

・ミケーネ文明(時代): 後期ヘラディック文明 LH期

作図:legend ej

・ミノア文明・「旧宮殿時代」: 紀元前1900年~前1625年

・ミノア文明・「新宮殿時代」: 紀元前1625年~前1375年

・ミケーネ文明(時代): 後期ヘラディック文明 LH期

作図:legend ej

クレタ島ミノア文明の宮殿遺跡(4か所)

・中央北部・ミノア文明センター・クノッソス宮殿遺跡 Knossos Palace

・南西部・メッサラ平野・フェストス宮殿遺跡 Phaestos/Phaistos Palace

・北海岸・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

・最東部・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace

・中央北部・ミノア文明センター・クノッソス宮殿遺跡 Knossos Palace

・南西部・メッサラ平野・フェストス宮殿遺跡 Phaestos/Phaistos Palace

・北海岸・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

・最東部・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace

クレタ島・ミノア文明・宮殿遺跡 地図

作図:legend ej

作図:legend ej

クレタ島・東部・ミノア文明・遺跡 地図

作図:legend ej

作図:legend ej

クレタ島・最東部・ミノア文明・遺跡 地図

作図:legend ej

作図:legend ej

アノ・ザクロス遺跡&ザクロス宮殿遺跡 周辺 地図

クレタ島・最東部/作図:legend ej

クレタ島・最東部/作図:legend ej

宮殿区域/北東翼部

北東中庭~「聖なる浴場」~東入口

ザクロスのミノア東市街地にある青銅の「流路システム」から、ミノア道は宮殿区域へ向かっている。市街地からやや下る感じの道は石段となり、列柱ポーチ風の箇所を抜け、急に開けた空間の宮殿区画・北東中庭 North-East Court へ至る。

ザクロスのミノア東市街地にある青銅の「流路システム」から、ミノア道は宮殿区域へ向かっている。市街地からやや下る感じの道は石段となり、列柱ポーチ風の箇所を抜け、急に開けた空間の宮殿区画・北東中庭 North-East Court へ至る。

ザクロス宮殿遺跡・青銅の「流路システム」(下部)

最下凹部緑色=3,500年前の銅の酸化物「緑青」の残留

クレタ島・最東部/1996年

最下凹部緑色=3,500年前の銅の酸化物「緑青」の残留

クレタ島・最東部/1996年

ザクロス宮殿遺跡・市街地~石段~北東中庭

・石段上~右方=海へ連絡するミノア道

・石段の右下(写真の左下)=北東中庭

クレタ島・最東部/1996年

・石段上~右方=海へ連絡するミノア道

・石段の右下(写真の左下)=北東中庭

クレタ島・最東部/1996年

ザクロス宮殿遺跡・東翼部 アウトラインプラン図

クレタ島・最東部/作図:legend ej

クレタ島・最東部/作図:legend ej

北東中庭の北西端付近、保護屋根カバーされた箇所が清めのための「聖なる浴場」である。決して広くはなくほぼ正方形のこの種の施設は、ミノア文明の宮殿や大型邸宅など、限られた場所にのみ確認されている特異な施設である。

正方形の「浴場」を囲む縁部は高さ1mほど、その北側と西側の縁部には円柱礎が1基と2基あり、研究者は北側の壁面はかつて聖なる雄牛角型オブジェを置いた祭壇画が描かれていたと推測している。また、「浴場」の東側の壁面には窓があり、北東中庭側の部屋(控え室?)に開けていた。

この「浴場」が庶民のための清めの場所であったか、あるいは王族や宮殿勤務の特定の人達のために造られた施設かどうか?は分からない。ただ、この清めの浴場は、宮殿内部にある極めて重要な宗教的な意味を含む「聖なる浴場」とは少し違う構造なので、日本の神社にある「手水舎」のような、庶民も含めた多くの人達が清めをする施設であった可能性が濃厚と思う。

正方形の「浴場」を囲む縁部は高さ1mほど、その北側と西側の縁部には円柱礎が1基と2基あり、研究者は北側の壁面はかつて聖なる雄牛角型オブジェを置いた祭壇画が描かれていたと推測している。また、「浴場」の東側の壁面には窓があり、北東中庭側の部屋(控え室?)に開けていた。

この「浴場」が庶民のための清めの場所であったか、あるいは王族や宮殿勤務の特定の人達のために造られた施設かどうか?は分からない。ただ、この清めの浴場は、宮殿内部にある極めて重要な宗教的な意味を含む「聖なる浴場」とは少し違う構造なので、日本の神社にある「手水舎」のような、庶民も含めた多くの人達が清めをする施設であった可能性が濃厚と思う。

ザクロス宮殿遺跡・北東中庭・「聖なる浴場」

一般庶民も利用できた「清めの場」

クレタ島・最東部/1996年

一般庶民も利用できた「清めの場」

クレタ島・最東部/1996年

北東中庭の南西端が、破壊が進んでいるが東入口 East Gate、ここからが事実上の宮殿区域となり、その西側が中央中庭である。

本・ゲーム&映画・ファッション・PC・カメラ・食品&飲料・アウトドアー・薬品・・・

宮殿区域/中央中庭・西翼部・南翼部・北翼部

標高の低い扇状地の宮殿/洪水と水位の課題

文明センターのクノッソス宮殿、メッサラ平野のフェストス宮殿、そして北海岸のマーリア宮殿、これら三か所のミノア宮殿と比べザクロス宮殿は、王の住む王宮という重要性を強調的に取り上げた時、その建設位置と周囲の環境が決して良好であったとは言えないだろう。

最大の問題点は、岩山地に深く刻まれたザクロスの険しい渓谷と流れ出る川の最下流の狭い扇状地を承知の上で、「何故に建設された?」という疑問符がある。

ザクロス川の流れとエーゲ海の海面レベルとほとんど同じ標高の土地に造営したザクロス宮殿、その歴代の統治者達は、海外交易の責任の重要性のほかに、乾燥のクレタ島であっても時折発生したザクロス川の洪水と地下水位の上昇を常に問題意識せざるを得なかったはずである。

このため、宮殿区域内にはほかの諸宮殿では見られない高度な水利技術の施設、例えば多くの排水路を設け、水溜・プール、泉水室や井戸などの設置に大きな特徴がある。

ただ、反面、ほかの宮殿では常に死活の課題であった「飲料水の確保」という点では、流れる水が枯れない川と同居したザクロスの宮殿とミノアの市街地に限っては、「水不足」という悩みは存在しなかったであろう。

文明センターのクノッソス宮殿、メッサラ平野のフェストス宮殿、そして北海岸のマーリア宮殿、これら三か所のミノア宮殿と比べザクロス宮殿は、王の住む王宮という重要性を強調的に取り上げた時、その建設位置と周囲の環境が決して良好であったとは言えないだろう。

最大の問題点は、岩山地に深く刻まれたザクロスの険しい渓谷と流れ出る川の最下流の狭い扇状地を承知の上で、「何故に建設された?」という疑問符がある。

ザクロス川の流れとエーゲ海の海面レベルとほとんど同じ標高の土地に造営したザクロス宮殿、その歴代の統治者達は、海外交易の責任の重要性のほかに、乾燥のクレタ島であっても時折発生したザクロス川の洪水と地下水位の上昇を常に問題意識せざるを得なかったはずである。

このため、宮殿区域内にはほかの諸宮殿では見られない高度な水利技術の施設、例えば多くの排水路を設け、水溜・プール、泉水室や井戸などの設置に大きな特徴がある。

ただ、反面、ほかの宮殿では常に死活の課題であった「飲料水の確保」という点では、流れる水が枯れない川と同居したザクロスの宮殿とミノアの市街地に限っては、「水不足」という悩みは存在しなかったであろう。

中央中庭

東入口の西側がザクロス宮殿の中央中庭 Central Court である。ほかの三か所のミノアの宮殿に比べ、面積で1/3程度の狭い感じを受けるザクロス宮殿の中央中庭は、南北約30mx東西約12m、フェストス宮殿の西中庭より狭い。また、中央中庭の北寄りの箇所に「祭壇」と思われる痕跡が残されている。

ミノア宮殿・中央中庭のサイズ比較:(m単位)

・文明センター・クノッソス宮殿: 50mx25m

・メッサラ平野・フェストス宮殿: 52mx22m

・北海岸・マーリア宮殿: 48mx22m

・最東部・ザクロス宮殿: 30mx12m

東入口の西側がザクロス宮殿の中央中庭 Central Court である。ほかの三か所のミノアの宮殿に比べ、面積で1/3程度の狭い感じを受けるザクロス宮殿の中央中庭は、南北約30mx東西約12m、フェストス宮殿の西中庭より狭い。また、中央中庭の北寄りの箇所に「祭壇」と思われる痕跡が残されている。

ミノア宮殿・中央中庭のサイズ比較:(m単位)

・文明センター・クノッソス宮殿: 50mx25m

・メッサラ平野・フェストス宮殿: 52mx22m

・北海岸・マーリア宮殿: 48mx22m

・最東部・ザクロス宮殿: 30mx12m

ミノア文明・宮殿区域&中央中庭 サイズ比較

作図:legend ej

作図:legend ej

関連Blog情報: ミノア文明・クノッソス宮殿遺跡 Knossos Palace III 中央中庭・王座の間

関連Blog情報: ミノア文明・フェストス宮殿遺跡 Phaestos Palace II

関連Blog情報: ミノア文明・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

関連Blog情報: ミノア文明・フェストス宮殿遺跡 Phaestos Palace II

関連Blog情報: ミノア文明・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

ザクロス宮殿遺跡・西翼部 アウトラインプラン図

クレタ島・最東部/作図:legend ej

クレタ島・最東部/作図:legend ej

エーゲ海先史 ミノア文明・ミケーネ文明

Amazon印刷書籍 ペーパーバック・B5版/大久保栄次 著

Amazon印刷書籍 ペーパーバック・B5版/大久保栄次 著

※すべての印刷書籍は「電子版e-book」も同時発刊で公開しています

西翼部/上質な広間~貯蔵庫群

破壊が進んだ東翼部の「王の居室コンプレックス」を除き、宮殿の重要区画と施設は、ほかのミノア諸宮殿と同様に、ザクロスでも宮殿区域の西翼部に集中的に配置されている。中央中庭に面する西翼部の壁面は、灰色の石灰岩の切石積みの構造である。

多くの重要区画は比較的狭い部屋で複雑な位置関係になっているのが、ザクロス宮殿の特徴の一つでもある。また、西翼部の一部は当初の統一設計された宮殿の建造の後、建て増しされたような区画もある。

中央中庭の北西寄りに残されている祭壇の西正面に西翼部への大きな扉口があり、階段も含めやや複雑な構造、石膏漆喰の床面の円柱の部屋がある。想像だが、中央中庭で執り行われた何か宗教的な儀式や祭祀では、西翼部の出入口的な要素を持った円柱の部屋が、何らかの関連を持っていたかもしれない。

円柱の部屋の西側に配置された正方形の部屋は、床面を砂利と石膏漆喰で施工した後、研磨を施した「タイル床面の部屋」と呼ばれている。この部屋は北側の通路を介して中央中庭からも、そして西翼部の東西南北の各区画へ自由にアクセスができた構造、西翼部の中で最も利便性の高い部屋であった。

この部屋の南西端からアクセルできる階段は、間違いなく、タイルの部屋や貯蔵庫群の上階に存在したより壮麗な広間や部屋への昇り降り用であった。

タイル床面の部屋からアクセスできるが、その北西側がザクロス宮殿の貯蔵庫群の集合区画である。貯蔵庫群は少なくとも合計8室、あるいは西側のやや狭いが西中庭 West Court と考えられるスペースに建増し構造の遺構があるので、この区画も含めるなら、大小10部屋以上の構成であったかもしれない。

貯蔵庫群の西半分の区画は中央中庭の地表レベルより1mほど低く、異常気象によりザクロス川の氾濫が発生した時には、床面が「浸水」した可能性も否定できない。貯蔵庫群の発掘では、壁面に沿って置かれた多くのピトス容器、宮殿崩壊時におそらく上階から落下したのであろう、破断状態の上質な容器類などが見つかっている。

破壊が進んだ東翼部の「王の居室コンプレックス」を除き、宮殿の重要区画と施設は、ほかのミノア諸宮殿と同様に、ザクロスでも宮殿区域の西翼部に集中的に配置されている。中央中庭に面する西翼部の壁面は、灰色の石灰岩の切石積みの構造である。

多くの重要区画は比較的狭い部屋で複雑な位置関係になっているのが、ザクロス宮殿の特徴の一つでもある。また、西翼部の一部は当初の統一設計された宮殿の建造の後、建て増しされたような区画もある。

中央中庭の北西寄りに残されている祭壇の西正面に西翼部への大きな扉口があり、階段も含めやや複雑な構造、石膏漆喰の床面の円柱の部屋がある。想像だが、中央中庭で執り行われた何か宗教的な儀式や祭祀では、西翼部の出入口的な要素を持った円柱の部屋が、何らかの関連を持っていたかもしれない。

円柱の部屋の西側に配置された正方形の部屋は、床面を砂利と石膏漆喰で施工した後、研磨を施した「タイル床面の部屋」と呼ばれている。この部屋は北側の通路を介して中央中庭からも、そして西翼部の東西南北の各区画へ自由にアクセスができた構造、西翼部の中で最も利便性の高い部屋であった。

この部屋の南西端からアクセルできる階段は、間違いなく、タイルの部屋や貯蔵庫群の上階に存在したより壮麗な広間や部屋への昇り降り用であった。

タイル床面の部屋からアクセスできるが、その北西側がザクロス宮殿の貯蔵庫群の集合区画である。貯蔵庫群は少なくとも合計8室、あるいは西側のやや狭いが西中庭 West Court と考えられるスペースに建増し構造の遺構があるので、この区画も含めるなら、大小10部屋以上の構成であったかもしれない。

貯蔵庫群の西半分の区画は中央中庭の地表レベルより1mほど低く、異常気象によりザクロス川の氾濫が発生した時には、床面が「浸水」した可能性も否定できない。貯蔵庫群の発掘では、壁面に沿って置かれた多くのピトス容器、宮殿崩壊時におそらく上階から落下したのであろう、破断状態の上質な容器類などが見つかっている。

ザクロス宮殿遺跡・貯蔵庫群~西翼部の区画

貯蔵庫群の一部の床面は中央中庭レベルより低い

クレタ島・最東部/1982年

貯蔵庫群の一部の床面は中央中庭レベルより低い

クレタ島・最東部/1982年

ザクロス宮殿遺跡・貯蔵庫群

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島・最東部/1996年

西翼部/大広間コンプレックス

円柱の部屋とタイル床面の部屋の南側が大広間コンプレックスとなる。西翼部で最も広いスペースを占める大広間の北西端は、天空に開放された採光吹抜け構造の空間で、円柱がバランス良く配置された大広間だけでなく、北側のタイル床面の部屋や西側の部屋へも明るい光が差し込んでいた。

現在は単純な広い空間のように見えるが、北東端のドアーを通じて中央中庭から出入りが可能な大広間の床面は、砂利を敷き詰めた上に赤色石膏の漆喰表装が施され、4~6つのユニットで全床面が装飾されていた。

また、広間の中央中庭側の壁面には2か所に窓が施工され、一部がイラクリオン考古学博物館で展示されているが、残留した断片からの推測では、壁面が渦巻線やロゼッタ紋様のフレスコ画で装飾されていた。大広間の北側には排水路があり、採光吹抜け構造の空間からの雨水の排水に使われた。

円柱の部屋とタイル床面の部屋の南側が大広間コンプレックスとなる。西翼部で最も広いスペースを占める大広間の北西端は、天空に開放された採光吹抜け構造の空間で、円柱がバランス良く配置された大広間だけでなく、北側のタイル床面の部屋や西側の部屋へも明るい光が差し込んでいた。

現在は単純な広い空間のように見えるが、北東端のドアーを通じて中央中庭から出入りが可能な大広間の床面は、砂利を敷き詰めた上に赤色石膏の漆喰表装が施され、4~6つのユニットで全床面が装飾されていた。

また、広間の中央中庭側の壁面には2か所に窓が施工され、一部がイラクリオン考古学博物館で展示されているが、残留した断片からの推測では、壁面が渦巻線やロゼッタ紋様のフレスコ画で装飾されていた。大広間の北側には排水路があり、採光吹抜け構造の空間からの雨水の排水に使われた。

ザクロス宮殿遺跡・中央中庭&西翼部

左側=東翼部(ツーリスト)

中央=平坦な区域・中央中庭

右側=西翼部・円柱の大広間

手前=北翼部・キッチン柱礎

クレタ島・最東部/1982年

左側=東翼部(ツーリスト)

中央=平坦な区域・中央中庭

右側=西翼部・円柱の大広間

手前=北翼部・キッチン柱礎

クレタ島・最東部/1982年

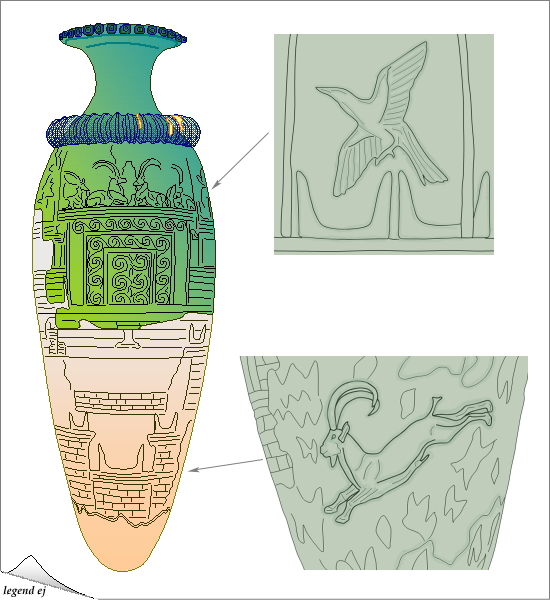

大広間からは破断状態であったが、クノッソスの小宮殿遺跡から出土した石製リュトン杯と同じような形容の、滑石・ステアタイト製の「雄牛頭型のリュトン杯」や「山頂聖所のリュトン杯」など石製品、さらに木製箱に入れられた象牙製品やファイアンス製品などが出土した。

黒緑色をした緑泥岩・クロライト製の「山頂聖所のリュトン杯」は、頸部から上部分が腹部本体から分離できるが、残念ながら下半分は欠損している。

元々口縁部と肩リングは金箔表装されていたとされ、腹部表面には荘厳な山頂聖所に遊ぶ野生ヤギの群れ、雄牛角型オブジェの上方を飛ぶ鳥などが精緻な浮彫加工で表現されている。これは花を生ける単純な花瓶の類ではなく、明らかに豪華な広間に置かれた装飾用の、それも最高級のリュトン杯であった。

黒緑色をした緑泥岩・クロライト製の「山頂聖所のリュトン杯」は、頸部から上部分が腹部本体から分離できるが、残念ながら下半分は欠損している。

元々口縁部と肩リングは金箔表装されていたとされ、腹部表面には荘厳な山頂聖所に遊ぶ野生ヤギの群れ、雄牛角型オブジェの上方を飛ぶ鳥などが精緻な浮彫加工で表現されている。これは花を生ける単純な花瓶の類ではなく、明らかに豪華な広間に置かれた装飾用の、それも最高級のリュトン杯であった。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・石製リュトン杯

緑泥石製・「山頂聖所リュトン杯」/腹部直径140mm

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

・荘厳な山頂聖所&雄牛角型オブジェに止まる鳥・飛ぶ鳥

・野生ヤギの群れ(聖所で休む・岩場を飛ぶ・岩場を登る)

イラクリオン考古学博物館・登録番号2764

クレタ島・最東部/描画:legend ej

緑泥石製・「山頂聖所リュトン杯」/腹部直径140mm

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

・荘厳な山頂聖所&雄牛角型オブジェに止まる鳥・飛ぶ鳥

・野生ヤギの群れ(聖所で休む・岩場を飛ぶ・岩場を登る)

イラクリオン考古学博物館・登録番号2764

クレタ島・最東部/描画:legend ej

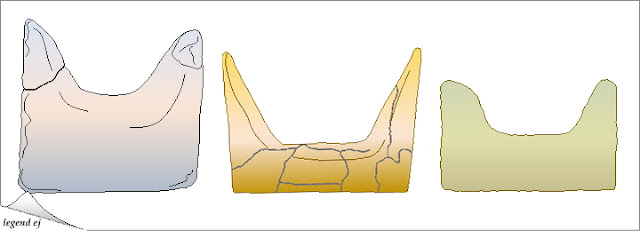

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・石製リュトン杯

後期ミノア文明LMI期・紀元前1550年~前1450年

左=淡灰色~黒色縞紋様石灰岩/高さ325mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2734

右=多色石灰岩・横縞浅溝加工/高さ435mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2726

クレタ島・最東部/描画:legend ej

後期ミノア文明LMI期・紀元前1550年~前1450年

左=淡灰色~黒色縞紋様石灰岩/高さ325mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2734

右=多色石灰岩・横縞浅溝加工/高さ435mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2726

クレタ島・最東部/描画:legend ej

象牙製品では、チョウや鳥など小動物を彫刻したもの、さらに先端部が火炎で焼けた加工前の輸入象牙の原木も見つかっている。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・象牙製品

左=チョウの形容/イラクリオン考古学博物館・登録番号323

右=岩場で羽ばたく鳥の形容/登録番号145/高さ約80mm

中期ミノア文明MMIII期~後期ミノア文明LMI期・紀元前1600年~前1450年

クレタ島・最東部/描画:legend ej

左=チョウの形容/イラクリオン考古学博物館・登録番号323

右=岩場で羽ばたく鳥の形容/登録番号145/高さ約80mm

中期ミノア文明MMIII期~後期ミノア文明LMI期・紀元前1600年~前1450年

クレタ島・最東部/描画:legend ej

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・輸入象牙原木

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館

クレタ島・最東部/描画:legend ej

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館

クレタ島・最東部/描画:legend ej

ザクロス宮殿遺跡のファイアンス製の雄牛頭型リュトン杯は、クノッソス宮殿遺跡・神殿宝庫から出土したやや黄色み大理石に近似する石灰岩製のライオン頭型リュトン杯と共通した雰囲気がある。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・雄牛頭型リュトン杯

イラクリオン考古学博物館・登録番号479/高さ約100mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

イラクリオン考古学博物館・登録番号479/高さ約100mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

クノッソス宮殿遺跡・西翼部出土・ライオン頭型リュトン杯

イラクリオン考古学博物館・登録番号44/長さ295mm

クレタ島・中央北部/描画:legend ej

イラクリオン考古学博物館・登録番号44/長さ295mm

クレタ島・中央北部/描画:legend ej

関連Blog情報: ミノア文明・クノッソス宮殿遺跡 Knossos Palace IV 聖域・宝庫

ザクロス宮殿遺跡からの石製品は、いずれも加工機械が存在しないミノア文明の時代、青銅製の鑿(のみ)やより硬質な流紋岩系の黒曜石、微細粒子の砥石などの単純な道具だけを使い、工房職人が手間をかけ、ずべて丁寧な手仕上げで製作されたものである。

リュトン杯とは

「リュトン杯」はミノア文明やミケーネ文明の儀式・祭祀用、あるいは宮殿や高貴な人達の住居に置く装飾用の容器や彫刻された杯、現代で言えば、競技での勝利カップや記念盾に共通した装飾品である。

多くは陶器や石製、金や銀製、金と銀などの合金であるニエロ金属などで造られ、その形容とサイズは多種多様、文明を象徴する工芸美術の粋を行く美しい芸術作品であった。

リュトン杯に表現される絵柄や浮彫彫刻のモチーフは変化に富み、杯自体が宗教色が強い女神を初め、パワーの象徴の雄牛やライオンなど聖なる動物の形容の例も少なくない。特に石材が豊富であったクレタ島ミノア文明の石製リュトン杯では、浮彫彫刻だけでなく、無装飾で石材自体の自然色の紋様を活かし形容を重要視するタイプ、精緻な刻み直線だけで装飾された杯も多い。

黒曜石 Obsidian

火山噴出の流紋岩などが冷却・生成された火成岩の一種、ガラス質の硬質な黒色岩石。先史の時代から矢じりや石刃など小型石製道具に使われてきた代表的な原石。

青銅器時代のエーゲ海域では、キクラデス諸島のメロス島 Milos やドデカネス諸島のギアリ島 Gyali(ロードス島~北西75km)などが、黒曜石の供給地として知られている。

1970年代~1980年代のギリシア考古学博物館の写真撮影&「撮影禁止」

1980年代の初め頃、一眼レフカメラは非常に高額な商品であった。また、写真撮影は「白黒モノクローム」と「カラーフィルム」が使われたが、特にカラーフィルムは高額、現像・プリントも高い料金が必要であり、写真を撮ること自体が自分の「懐(ふところ)との相談」という時代であった。庶民感覚で言えば、無暗にシャッターを切って写真を撮る行為は、誰もができる訳ではなく、「金のかかる特殊な趣味」の一つと思われていた。

便利で簡単操作のデジタルカメやスマートフォンが開発されていない時代、かつて私が最初にギリシアを訪ねた軍事政権下の1970年代の初めを含め、その後の1980年代、アテネ国立考古学博物館を含め、ギリシア国内の考古学博物館では「入館料」のほかに、写真を撮るためには入館料より高い「写真撮影料」が別途必要であった。

クレタ島・イラクリオン考古学博物館では、特に1960年代に未盗掘で発掘されたザクロス宮殿遺跡からの、ミノア文明の最上級の美術レベル、素晴らしい石製品などは「特別室」で展示公開され、すべて「写真撮影禁止」となっていた。

このため、世界からの考古学研究者を初め、「ヨーロッパ最初の文明」であるミノア文明に傾倒する熱心な「アマチュアレベル考古学者」、さらに美術を専攻する学生、宝飾品のデザインヒントを探すジュエリー関係者などは、「写真撮影禁止」に指定された興味ある出土品を丁寧に観察して、時間をかけてスケッチや模写をせざるを得なかった。

ミノアの工房職人の用途と器形に合わせた縞模様の美しさを含めた石材の選択センスは他の追随を許さない。さらには背高30cm以上のカップ類においては、現代の精密機械を以ってしても難しい加工に相当する、シャンペングラスのように超極薄に仕上げる超人的な切削&研磨の技術、美的で気品さえ感じられる高いデザイン性など、あらゆる点で賞賛に値する先史時代の石製品と言える。

これらの見事な石製品が製作された時期は、ミノア文明が最も繁栄した紀元前1550年~前1500年頃、「新宮殿時代」の半ばである。

後期ミノア文明LMIB期、紀元前1450年頃、クレタ島では文明センターのクノッソス宮殿を除き、メッサラ平野のファイストス宮殿やイラクリオン西方の丘陵地帯のティリッソス邸宅など、ミノア諸宮殿と多くの地方邸宅が、「侵攻ミケーネ人」の攻撃により次々と破壊された。

同じ時期、同様に最東部の海岸に建つザクロス宮殿も最期の時を迎えるが、1960年代からのプラトン教授のチームによる発掘ミッションでは、多くの石製品が破断状態で見つかっている。この意味は、宮殿崩壊の時、これらの石製品はそれまで飾ってあったであろう、遠来の賓客を迎える上階の豪華壮麗な広間から、階下の吹抜け構造の空間や大広間の区画へ落下したことを連想させている。

これらの見事な石製品が製作された時期は、ミノア文明が最も繁栄した紀元前1550年~前1500年頃、「新宮殿時代」の半ばである。

後期ミノア文明LMIB期、紀元前1450年頃、クレタ島では文明センターのクノッソス宮殿を除き、メッサラ平野のファイストス宮殿やイラクリオン西方の丘陵地帯のティリッソス邸宅など、ミノア諸宮殿と多くの地方邸宅が、「侵攻ミケーネ人」の攻撃により次々と破壊された。

同じ時期、同様に最東部の海岸に建つザクロス宮殿も最期の時を迎えるが、1960年代からのプラトン教授のチームによる発掘ミッションでは、多くの石製品が破断状態で見つかっている。この意味は、宮殿崩壊の時、これらの石製品はそれまで飾ってあったであろう、遠来の賓客を迎える上階の豪華壮麗な広間から、階下の吹抜け構造の空間や大広間の区画へ落下したことを連想させている。

大広間コンプレックスの南側には、研究者から「デザイン床面の部屋」と呼ばれる、7mx6mほどの広さの部屋がある。この広間へは大広間からのみアクセスができ、床面の仕様からも推測できるが、西翼部一階の重要な広間の一つであった。発掘者プラトン教授は、東~南~西側と北側の一部、ほぼ四方の壁面全体がロゼッタ紋様の浮彫装飾が施されたこの広間は、儀式など非常にフォーマルな食事のための場所であった、と想定している。

西翼部/祭司神官の寝室・「聖なる浴場」・聖所・記録保管室

西翼部・大広間コンプレックスの西側には、宮殿の宗教と儀式・祭祀のみならず、ミノア王国の経済と芸術分野にも深く関わる重要な部屋が複雑に配置されている。これらの部屋は用途と役割がそれぞれ異なることから、ランダムな仕様で比較的狭い構造である。

大広間に付属する採光吹抜け構造の空間から光が入っていた西側の二つの部屋は、祭司・神官の寝室であったとされる。これらの部屋からは、上階の広間から落下したのか、大量の陶器類や装飾品が破断状態で見つかっている。出土品には陶器リュトン杯、銅インゴット、イノシシの牙、青銅製の短剣などが含まれる。

中でもキプロス島から輸入された銅インゴットは、宮殿の管理下の最重要品の一つであり、宮殿外のミノア市街地にある青銅の「流路システム」がある合金精錬の作業所ではなく、西翼部に保管されていたと考えられる。

西翼部・大広間コンプレックスの西側には、宮殿の宗教と儀式・祭祀のみならず、ミノア王国の経済と芸術分野にも深く関わる重要な部屋が複雑に配置されている。これらの部屋は用途と役割がそれぞれ異なることから、ランダムな仕様で比較的狭い構造である。

大広間に付属する採光吹抜け構造の空間から光が入っていた西側の二つの部屋は、祭司・神官の寝室であったとされる。これらの部屋からは、上階の広間から落下したのか、大量の陶器類や装飾品が破断状態で見つかっている。出土品には陶器リュトン杯、銅インゴット、イノシシの牙、青銅製の短剣などが含まれる。

中でもキプロス島から輸入された銅インゴットは、宮殿の管理下の最重要品の一つであり、宮殿外のミノア市街地にある青銅の「流路システム」がある合金精錬の作業所ではなく、西翼部に保管されていたと考えられる。

輸入銅インゴット&クノッソス宮殿・西翼部出土・赤色石膏石製の計量おもり

左=銅産地・キプロス文明 ⇒ 輸入された銅インゴットの標準形容 ※サイズ・重量=多種

右=石製計量おもり/イラクリオン考古学博物館・登録番号26/高さ425mm・重量29kg

描画:legend ej

左=銅産地・キプロス文明 ⇒ 輸入された銅インゴットの標準形容 ※サイズ・重量=多種

右=石製計量おもり/イラクリオン考古学博物館・登録番号26/高さ425mm・重量29kg

描画:legend ej

関連Blog情報: ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace I

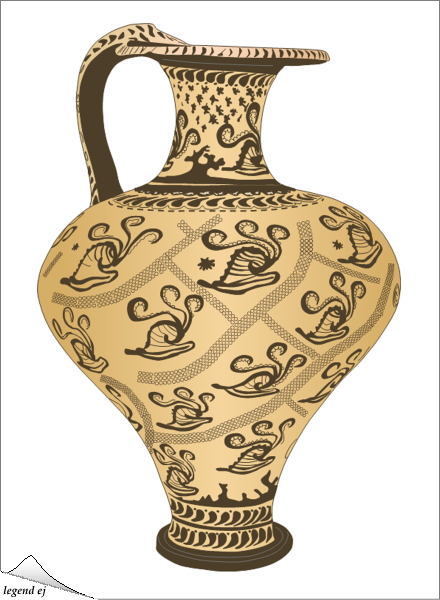

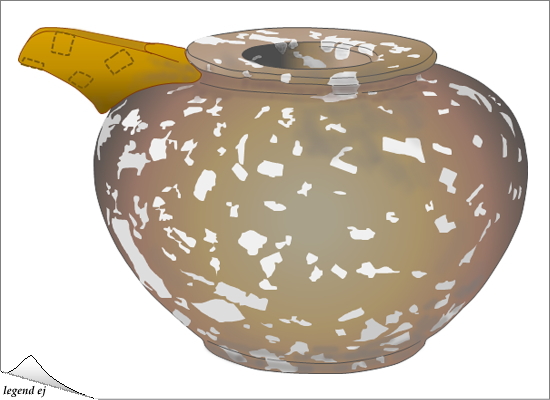

西翼部からは美形の石製品のみならず、宮殿の広間などで飾るに相応しい非常に美しい器形、海洋性デザイン様式の水入れが出土した。

適度に開いた平らな口縁部、鐙型ハンドル、長い頸部と「逆さ梨型」の美しい肩部~腹部には、カンマ紋様と海洋生物・アオイガイが微細紋様の波間を浮遊する姿が描写されている。「花ほとばしる新宮殿時代」の最盛期、ミノア文明の最高傑作の陶器の一つである。

また、この水入れの「姉妹品」とも言える同型品がエジプト文明の遺跡から出土(ミノア文明⇒中東地域経由⇒エジプト)、さらに絵柄デザインに微差があるが、近似品は最東部・パライカストロ遺跡からも出土(イラクリオン考古学博物館・登録番号5172・高さ245mm)している。

適度に開いた平らな口縁部、鐙型ハンドル、長い頸部と「逆さ梨型」の美しい肩部~腹部には、カンマ紋様と海洋生物・アオイガイが微細紋様の波間を浮遊する姿が描写されている。「花ほとばしる新宮殿時代」の最盛期、ミノア文明の最高傑作の陶器の一つである。

また、この水入れの「姉妹品」とも言える同型品がエジプト文明の遺跡から出土(ミノア文明⇒中東地域経由⇒エジプト)、さらに絵柄デザインに微差があるが、近似品は最東部・パライカストロ遺跡からも出土(イラクリオン考古学博物館・登録番号5172・高さ245mm)している。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・美しい器形の水入れ

海洋性デザイン様式・アオイガイの絵柄

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号14098

クレタ島・最東部/描画:legend ej

海洋性デザイン様式・アオイガイの絵柄

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号14098

クレタ島・最東部/描画:legend ej

アオイガイ絵柄の海洋性デザイン様式の水入れ

ザクロス宮殿遺跡からの「新宮殿時代」の最高傑作品の一つ、海洋性デザイン様式の水入れの「姉妹品」がエジプト文明の遺跡から出土した。

陶器の所有者は、ナポレオンのエジプト遠征中、エジプト副王 Muhannad Ali Pasha の要請で当地へ召致されたフランス人医師 Dr. Antoine Clot(1793年~1868年)である。Clotは副王の主任医師となり、当時、医療分野が脆弱であったエジプトの医療制度の創設に尽力、全国医療行政の責任者となり、将軍の位を獲得、副王から「Clot-Bey」と呼ばれた。

Clotは美術品のコレクターでもあり、優美な海洋性デザインの水入れは、現在、南フランス・マルセイユの Chateau Berely 博物館(登録番号2787・高さ250mm)の「Clotコレクション」で公開されている。

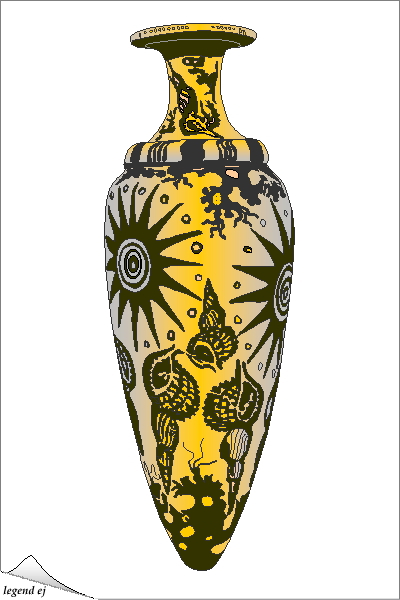

同じく西翼部からの陶器の出土品では、「準宮殿様式」と言える抽象&幾何学様式の美しい形容の水差しがある。長い注ぎ口&頸部(復元)、やや細めのハンドル、肩部には連鎖するカンマ紋様、腹部は若干精緻性に欠けるが大胆な渦巻き線と波状紋様が連鎖している。

上述の海洋性デザインの水差しと同様、「花ほとばしる新宮殿時代」の最盛期、後期ミノア文明LMIB期の典型的な絵柄が表現された陶器である。

上述の海洋性デザインの水差しと同様、「花ほとばしる新宮殿時代」の最盛期、後期ミノア文明LMIB期の典型的な絵柄が表現された陶器である。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・美しい器形の水差し

抽象&幾何学様式・渦巻き線・カンマ紋様/高さ520mm

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号16211

クレタ島・最東部/描画:legend ej

抽象&幾何学様式・渦巻き線・カンマ紋様/高さ520mm

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号16211

クレタ島・最東部/描画:legend ej

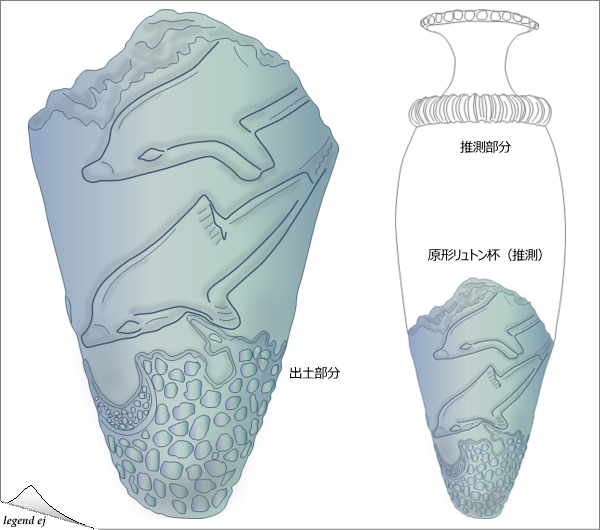

また、西翼部から暗色系の蛇紋岩製の装飾リュトン杯が出土している。残存高さ96mmの容器の腹部、頭部が1頭分、尾びれ二頭分が確認できるので、波間に少なくとも三頭のイルカが泳ぐシーンを浮彫彫刻で表現している。

わずかな断片なのでリュトン杯全体の形容は分からないが、クレタ島最東部のパライカストロ遺跡からもたらされた、同じくイルカが泳ぐ浮彫表現の蛇紋岩製のリュトン杯に近似する優美なリュトン杯であったかもしれない。パライカストロのリュトン杯は部分的に金表装が施されていたとする研究者の見解もあることから、このザクロス宮殿のリュトン杯も同じ仕様であった可能性が高い。

わずかな断片なのでリュトン杯全体の形容は分からないが、クレタ島最東部のパライカストロ遺跡からもたらされた、同じくイルカが泳ぐ浮彫表現の蛇紋岩製のリュトン杯に近似する優美なリュトン杯であったかもしれない。パライカストロのリュトン杯は部分的に金表装が施されていたとする研究者の見解もあることから、このザクロス宮殿のリュトン杯も同じ仕様であった可能性が高い。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・蛇紋岩製リュトン杯

浮彫表現=波間に泳ぐ三頭のイルカ

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

イラクリオン考古学博物館・登録番号3297・高さ96mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

浮彫表現=波間に泳ぐ三頭のイルカ

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

イラクリオン考古学博物館・登録番号3297・高さ96mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

パライカストロ遺跡・「建物6」出土・石製リュトン杯

蛇紋岩製/イルカの浮き彫り表現(全体=推測器形)

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

シティア考古学博物館・登録番号AΣ-AE9113・残存高さ96mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

蛇紋岩製/イルカの浮き彫り表現(全体=推測器形)

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

シティア考古学博物館・登録番号AΣ-AE9113・残存高さ96mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

大広間からアクセスできた「聖なる浴場」は深部の床面が半地下レベルの構造、クノッソス宮殿やマーリア宮殿などと共通の、西翼部の中心付近に配置された宗教色の強い施設であった。

「浴場」とは言え、家庭の普通の「お風呂」でなく、この場所は宮殿の限られた人、王を含めた王族や高位の祭司・神官が、執り行われる重要な儀式・祭祀の前などに身体を含めた、清めのために使われたと推測できる。

「浴場」とは言え、家庭の普通の「お風呂」でなく、この場所は宮殿の限られた人、王を含めた王族や高位の祭司・神官が、執り行われる重要な儀式・祭祀の前などに身体を含めた、清めのために使われたと推測できる。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部・「聖なる浴場」

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

クノッソス宮殿遺跡・宮殿聖所・「聖なる浴場」の石段&内部

側面=石膏石の表装施工・底部=石膏石の舗装仕様

クレタ島・中央北部/1994年

側面=石膏石の表装施工・底部=石膏石の舗装仕様

クレタ島・中央北部/1994年

クノッソス宮殿遺跡・宮殿聖所・「聖なる浴場」

クレタ島・中央北部/1982年

クレタ島・中央北部/1982年

マーリア宮殿遺跡・西翼部・「聖なる浴場」

クレタ島・中央北部/1982年/描画:legend ej

クレタ島・中央北部/1982年/描画:legend ej

関連Blog情報: ミノア文明・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

ミノア文明の「聖なる浴場」

床面から深さにして1mほど、決して広くはない半地下式の「聖なる浴場」。明かり取りの窓を設けず、間違いなく、石製ランプに照らされた暗く神秘なるこの場所では、王や神官など宮殿の限られた高位の人により、聖なる水を使い、手足のみならず身体の清めを含め、祈祷のようなある種の神聖な儀式、非常に重要な宗教的な行為が行われたはずである。

例えば、宮殿全体で行われる聖なるイベント前の、主催者たる王や神官などの「清め」の場所に使われた可能性が高い、と想定できる。

考古学情報の乏しい一般の観光ツーリストのほとんどが、この施設は水が湧き出る普通の「井戸」と勘違いしている。が、実はこの窓のない空間、それほどの深さもない特殊な構造にこそ大きな意味があり、聖なる水を使って儀式が執り行われる極めて宗教色の強い施設であった。

そのため、発掘により確認されたクノッソス宮殿を初めミノア文明の諸宮殿のほか、イラクリオンの西方のティリッソス遺跡 Tylissos/Tilisos など豪奢な造りの地方邸宅などに限定されて造られた「聖なる浴場」では、石製ランプが同時に見つかっている。

単純な飲料水の井戸ならば、王の居室や聖域に付属させる必要はなく、石製ランプも不要な宮殿外部の明るい場所、例えば泉水が期待できる糸杉の大木の根本に掘っても良いはずである。

パライカストロ遺跡出土・石製ランプ

イラクリオン考古学博物館

・左=登録番号616・高さ460mm

・右=登録番号133・高さ110mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

発掘時、西翼部の重要な施設・「聖なる浴場」からは、バランス取れた非常に美しい形容の大理石製の儀式用リュトン杯が発見された。

リュトン杯の全体は透き通るような乳白色、流れるようにカーブする淡い緑色の縞流紋が混じり、特に腹部の正面はやや赤みを中心に青緑色の縞紋様が渦を巻いている。この種の圧倒的に美的な石製リュトン杯は、文明センターのクノッソス宮殿遺跡からも見つかっていない。

リュトン杯の全体は透き通るような乳白色、流れるようにカーブする淡い緑色の縞流紋が混じり、特に腹部の正面はやや赤みを中心に青緑色の縞紋様が渦を巻いている。この種の圧倒的に美的な石製リュトン杯は、文明センターのクノッソス宮殿遺跡からも見つかっていない。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・大理石製リュトン杯

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号2720/高さ405mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号2720/高さ405mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

「聖なる浴場」の西側が南北に細長い聖所 Shrine である。聖所は北と西側の部屋からアクセスできる構造で、部屋の北側にはやや高い台座が、南側には祭司や神官が座ったのか、焼レンガの背もたれのベンチが備えてある。聖所は狭い空間だが、普通の人の立ち入りができない、神官など限れれた人のみが従事した特異な場所であった。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部・聖所

台座と焼レンガの背もたれ部分が残る

クレタ島・最東部/1982年

台座と焼レンガの背もたれ部分が残る

クレタ島・最東部/1982年

聖所の西側にはやや広い記録保管室 Archive が配置されている。部屋の南側壁面には焼レンガ枠の区分けが残り、推測ではこの部分に木製の棚が設けられ、ミノア人の文字・線文字A粘土板の記録情報が保管されていたとされる。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・線文字A粘土板

新宮殿時代の後半・紀元前1500年~前1450年頃

記録保管室・焼レンガ枠保管/シティア考古学博物館

クレタ島・最東部/描画:legend ej

新宮殿時代の後半・紀元前1500年~前1450年頃

記録保管室・焼レンガ枠保管/シティア考古学博物館

クレタ島・最東部/描画:legend ej

先史時代の情報を刻んだ粘土板は、元々自然界から採取した単純材料であり水分や衝撃に弱く、数年単位の長期の保存には適していなかった。当然、普通の状態なら3,500年以上も前の粘土板が現在まで残ることはあり得ない。ただ、火災などで偶然に焼かれ、陶器のように硬化した粘土板サンプルだけが残されて来た。西翼部の発掘作業ではわずか3点の粘土板が見つかっている。

ミノア文明の線文字A粘土板の出土例は多くはなく、現在でも「未解読文字」として扱われている。線文字A粘土板のわずかなサンプルとしては、北海岸のマーリア宮殿遺跡やメッサラ平野のアギア・トリアダ遺跡からの出土例が知られている。

ミノア文明の線文字A粘土板の出土例は多くはなく、現在でも「未解読文字」として扱われている。線文字A粘土板のわずかなサンプルとしては、北海岸のマーリア宮殿遺跡やメッサラ平野のアギア・トリアダ遺跡からの出土例が知られている。

アギア・トリアダ遺跡・記録保管室出土・線文字A粘土板

新宮殿時代の後半・紀元前1500年~前1450年頃

左=イラクリオン考古学博物館・登録番号7/高さ約100mm

右=イラクリオン考古学博物館・登録番号8 (Not to Scale)

クレタ島・メッサラ平野/描画:legend ej

新宮殿時代の後半・紀元前1500年~前1450年頃

左=イラクリオン考古学博物館・登録番号7/高さ約100mm

右=イラクリオン考古学博物館・登録番号8 (Not to Scale)

クレタ島・メッサラ平野/描画:legend ej

記録保管室の南側の部屋は、聖所との関連がある特殊な工房、または聖具の保管室であったと判断されている。部屋は焼レンガ枠で区分けされ、内部から儀式・祭祀用の容器類や円錐型リュトン杯などが見つかっている。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部・特殊工房(聖具室?)

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

西翼部/宝庫

大広間コンプレックスから唯一アクセスできる西翼部の重要な区画、宝庫 Treasury は「聖なる浴場」の南西側に位置している。北側の聖所と同じ程度の広さの宝庫には窓がなく、オリーブ油を灯すランプ照明に頼っていた。

宝庫内の床面は焼きレンガ枠で6~9か所の大小のスペースに区分けされ、発掘でこの枠内から水晶のリュトン杯を初め、エジプト風の石製容器、ファイアンス製オオムガイのリュトン杯、雄牛角U型オブジェを含む儀式・祭祀用品など、無数の宝飾品が出土した。

大広間コンプレックスから唯一アクセスできる西翼部の重要な区画、宝庫 Treasury は「聖なる浴場」の南西側に位置している。北側の聖所と同じ程度の広さの宝庫には窓がなく、オリーブ油を灯すランプ照明に頼っていた。

宝庫内の床面は焼きレンガ枠で6~9か所の大小のスペースに区分けされ、発掘でこの枠内から水晶のリュトン杯を初め、エジプト風の石製容器、ファイアンス製オオムガイのリュトン杯、雄牛角U型オブジェを含む儀式・祭祀用品など、無数の宝飾品が出土した。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部・宝庫

焼レンガ枠の中から宝飾品が出土した

クレタ島・最東部/1982年

焼レンガ枠の中から宝飾品が出土した

クレタ島・最東部/1982年

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・石製リュトン杯

後期ミノア文明LMI期・紀元前1500年頃

水晶のリュトン杯・部分金箔/高さ160mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2721

クレタ島・最東部/描画:legend ej

後期ミノア文明LMI期・紀元前1500年頃

水晶のリュトン杯・部分金箔/高さ160mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2721

クレタ島・最東部/描画:legend ej

素地が暗色系のスパルタ玄武岩製リュトン杯は、表面の浮彫装飾もなく細長い涙のしずくのようなシンプルな涙滴型、ミノア・リュトン杯の典型的な器形である。

しかし、石材の持つ何とも言えない複雑なランダムパターン、斜長石と輝岩の配色と斑晶構造こそが、このリュトン杯の「装飾」に相当する最大のビジュアル効果と言える。3,500年以上前、リュトン杯を製作したザクロス宮殿に所属したミノア石工の技能より、この石材を選択した「プロの眼」に称賛の拍手を送りたい作品と言えるだろう。

しかし、石材の持つ何とも言えない複雑なランダムパターン、斜長石と輝岩の配色と斑晶構造こそが、このリュトン杯の「装飾」に相当する最大のビジュアル効果と言える。3,500年以上前、リュトン杯を製作したザクロス宮殿に所属したミノア石工の技能より、この石材を選択した「プロの眼」に称賛の拍手を送りたい作品と言えるだろう。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・石製リュトン杯

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

スパルタ玄武岩製リュトン杯/高さ460mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2712

クレタ島・最東部/描画:legend ej

後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年~前1500年

スパルタ玄武岩製リュトン杯/高さ460mm

イラクリオン考古学博物館・登録番号2712

クレタ島・最東部/描画:legend ej

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・オオムガイ型リュトン杯

イラクリオン考古学博物館・登録番号311/横幅約220mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

イラクリオン考古学博物館・登録番号311/横幅約220mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

ミノア文明・雄牛角U型オブジェ各種

左=グルーニア遺跡出土・石製・横幅208mm

中=マーリア遺跡出土・テラコッタ製・横幅200mm

右=ザクロス宮殿遺跡出土・石製・横幅130mm

描画:legend ej

左=グルーニア遺跡出土・石製・横幅208mm

中=マーリア遺跡出土・テラコッタ製・横幅200mm

右=ザクロス宮殿遺跡出土・石製・横幅130mm

描画:legend ej

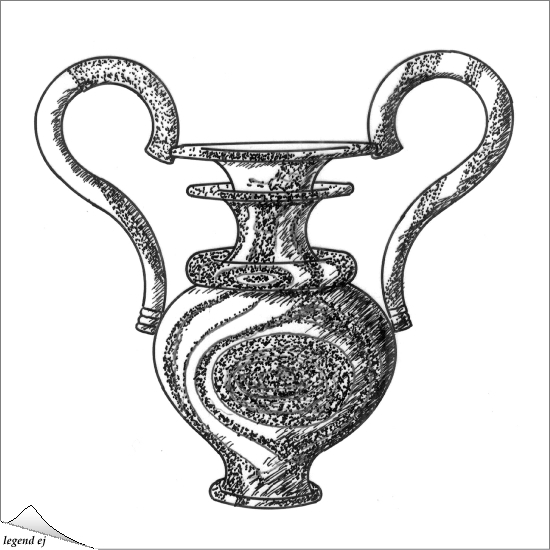

そのほか宝庫からの出土品では、歴史上初めてピラミッド建設を行ったファラオ・ジェセル王を含む、古代エジプト・古王国・第三王朝時代(紀元前2686年~前2613年)に製作され、その後に輸入された斜長石の斑晶が美しい玄武岩製の容器が見つかっている。

容器は安定感のある単純な球形だが、後にザクロス宮殿の工房で容器の肩部に小穴が加工され、ミノア文明お得意の陶器でブリッジ型注ぎ口を造り、肩部に取り付けた、と推測されている。

容器は安定感のある単純な球形だが、後にザクロス宮殿の工房で容器の肩部に小穴が加工され、ミノア文明お得意の陶器でブリッジ型注ぎ口を造り、肩部に取り付けた、と推測されている。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・エジプト輸入の石製容器

容器=斜長石の斑晶玄武岩/陶器製ブリッジ型注ぎ口付き

イラクリオン考古学博物館・登録番号2695/高さ165mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

容器=斜長石の斑晶玄武岩/陶器製ブリッジ型注ぎ口付き

イラクリオン考古学博物館・登録番号2695/高さ165mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

注ぎ口を追加的に付けて陶器の「ブリッジ型注ぎ口付き水差し」としたとしても、石製で重量があり通常の水差しと同様に使われたと想像するにはやや難があり、しかも宝庫に納められていた事実を考えると、ワインを注ぐ何か儀式・祭祀に使われた、と考えられる。陶器の注ぎ口の側面に長方形の型で押したような数か所の凹紋様が確認できるが、これは陶工が石製容器の斜長石斑紋と同じ「感じ」を表現したのかもしれない。

また、同時に輸入されたのか、この石製容器と同じ斑晶玄武岩の素材、高さはやや低いが、腹部の膨らみが一回り大きい、紐を通す両ハンドル付きの石製容器も一緒に出土している。

また、同時に輸入されたのか、この石製容器と同じ斑晶玄武岩の素材、高さはやや低いが、腹部の膨らみが一回り大きい、紐を通す両ハンドル付きの石製容器も一緒に出土している。

西翼部/工房・ピトス保管室

宝庫の東隣が、宝庫と同様に大広間コンプレックスからのみアクセスできた宮殿所属の工房 Workshop/Craft Room、その南側は発掘時に15器のピトス容器が見つかっていることから、工房付属の保管庫と推定されている。

宝庫の東隣が、宝庫と同様に大広間コンプレックスからのみアクセスできた宮殿所属の工房 Workshop/Craft Room、その南側は発掘時に15器のピトス容器が見つかっていることから、工房付属の保管庫と推定されている。

ザクロス宮殿遺跡・西翼部・ピトス保管室~工房~「聖なる浴場」

手前=工房付属のピトス保管室

中央黒壁面=「聖なる浴場」

右手=大広間コンプレックス

クレタ島・最東部/1982年

手前=工房付属のピトス保管室

中央黒壁面=「聖なる浴場」

右手=大広間コンプレックス

クレタ島・最東部/1982年

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・石製品

左=小型柱頭/イラクリオン考古学博物館・登録番号2781/高さ250mm

右=ハンマー/イラクリオン考古学博物館・登録番号2691/長さ100mm

描画:legend ej

左=小型柱頭/イラクリオン考古学博物館・登録番号2781/高さ250mm

右=ハンマー/イラクリオン考古学博物館・登録番号2691/長さ100mm

描画:legend ej

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・アンフォラ型容器

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

海洋性デザイン・タコの絵柄デザイン

イラクリオン考古学博物館・登録番号13985

クレタ島・最東部/1994年

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

海洋性デザイン・タコの絵柄デザイン

イラクリオン考古学博物館・登録番号13985

クレタ島・最東部/1994年

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・陶器リュトン杯

海洋性デザイン・ウニ&ホラガイの絵柄デザイン

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号2085/高さ330mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

海洋性デザイン・ウニ&ホラガイの絵柄デザイン

後期ミノア文明LMIB期・紀元前1500年~前1450年

イラクリオン考古学博物館・登録番号2085/高さ330mm

クレタ島・最東部/描画:legend ej

当初の宮殿造営より幾分遅れた時期に建増しされた建物と思われる、記録保管室の西側の遺構に関して、研究者は工房群 Workshop であったとしている。

建物の南側からのみアクセスできる工房内部には、少なくも五部屋が配置され、最も北側にはトイレがあった。建物の外側にはトイレからの排泄物を溜める容器が備えられていた。

建物の南側からのみアクセスできる工房内部には、少なくも五部屋が配置され、最も北側にはトイレがあった。建物の外側にはトイレからの排泄物を溜める容器が備えられていた。

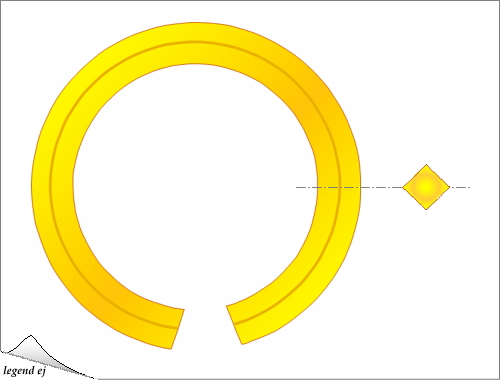

ザクロス宮殿遺跡・西翼部出土・金製リング

イラクリオン考古学博物館・登録番号986/外径32mm

描画:legend ej

イラクリオン考古学博物館・登録番号986/外径32mm

描画:legend ej

南翼部

中央中庭の南側には南入口 South Gate があり、工房の集合区画 Workshop が宮殿の南翼部を構成している。円柱礎を残すやや広い部屋が水晶・象牙・ファイアンス陶器の加工を担っていたとされ、その斜め南側の部屋では香料を扱っていたことが分かっている。

工房群の中央中庭側には階段があったとされ、上階にも同様な作業部屋が存在したことを連想させている。

中央中庭の南側には南入口 South Gate があり、工房の集合区画 Workshop が宮殿の南翼部を構成している。円柱礎を残すやや広い部屋が水晶・象牙・ファイアンス陶器の加工を担っていたとされ、その斜め南側の部屋では香料を扱っていたことが分かっている。

工房群の中央中庭側には階段があったとされ、上階にも同様な作業部屋が存在したことを連想させている。

ザクロス宮殿遺跡・南翼部・工房群

円柱のある加工部屋~中央中庭

クレタ島・最東部/1982年

円柱のある加工部屋~中央中庭

クレタ島・最東部/1982年

北翼部/キッチン・食器室・階上食堂

西翼部の貯蔵庫群の東側には、宮殿・北翼部となるキッチン(厨房)が配置されていた。キッチンには6基の大型柱礎が残り、南壁面にはテーブルか置台のような石膏表装の細長い遺構があり、その東側が食器室、さらに東側には階段があった。

キッチンへは四方の区画からアクセスできたが、南東端の出入口の外側は二本円柱の舗装テラースであった。キッチンからは大量の調理用の容器類を初め、食材に使った動物や鳥の骨なども出土している。

貯蔵庫群とキッチン周辺の壁面の厚さ、大型の柱礎の数と階段の存在からして、キッチンの上階には「広い部屋」があったことが想定できる。この仮定が正しいならば、上階の広い部屋は間違いなく宮殿の「階上食堂」であったはずで、この北翼部の一階と二階の構造は、北海岸のマーリア宮殿のそれと共通する仕様となる。

西翼部の貯蔵庫群の東側には、宮殿・北翼部となるキッチン(厨房)が配置されていた。キッチンには6基の大型柱礎が残り、南壁面にはテーブルか置台のような石膏表装の細長い遺構があり、その東側が食器室、さらに東側には階段があった。

キッチンへは四方の区画からアクセスできたが、南東端の出入口の外側は二本円柱の舗装テラースであった。キッチンからは大量の調理用の容器類を初め、食材に使った動物や鳥の骨なども出土している。

貯蔵庫群とキッチン周辺の壁面の厚さ、大型の柱礎の数と階段の存在からして、キッチンの上階には「広い部屋」があったことが想定できる。この仮定が正しいならば、上階の広い部屋は間違いなく宮殿の「階上食堂」であったはずで、この北翼部の一階と二階の構造は、北海岸のマーリア宮殿のそれと共通する仕様となる。

ザクロス宮殿遺跡・北翼部・キッチン~中央中庭

厨房には6基の柱礎と南壁面に長いテーブル状の遺構が残る

クレタ島・最東部/1982年

厨房には6基の柱礎と南壁面に長いテーブル状の遺構が残る

クレタ島・最東部/1982年

マーリア宮殿遺跡・中央中庭~西翼部・聖域

左遠方=祭壇ブロック(屋根)/手前=北翼部「食堂」の角柱礎群

右遠方=大階段/最右遠方=ロッジア(ステージ・テラース広間)

クレタ島・中央北部/1982年

左遠方=祭壇ブロック(屋根)/手前=北翼部「食堂」の角柱礎群

右遠方=大階段/最右遠方=ロッジア(ステージ・テラース広間)

クレタ島・中央北部/1982年

関連Blog情報: ミノア文明・マーリア宮殿遺跡 Malia Palace

宮殿区域/東翼部 Palace Area / East Wing

海に連絡する北東中庭や東入口より南側が、ザクロス宮殿の東翼部、王家の生活区画 Royal Apartments となる。ザクロス地区で本格的な発掘ミッションが開始された1960年代初めまで、狭いながらも肥沃で平坦な扇状地の農耕地であったことから、東翼部は農家の耕作作業で相当に破壊されていた。

発掘の結果からも、特に王家の生活区画はほかの宮殿区域の遺構と比べ、建物や部屋の配置や構造と仕様など、建築面の多くの点で不明確さが顕著となっている。

発掘の結果からも、特に王家の生活区画はほかの宮殿区域の遺構と比べ、建物や部屋の配置や構造と仕様など、建築面の多くの点で不明確さが顕著となっている。

ザクロス宮殿遺跡・東翼部 アウトラインプラン図

クレタ島・最東部/作図:legend ej

クレタ島・最東部/作図:legend ej

東翼部/王妃の間・王の居室(三部屋続きの広間)

東入口の直ぐ南側が、中央中庭側と北と南側を角柱で仕切られた王妃の間 Queen's Room であった。王妃の間の南側が、ミケーネ宮殿の「メガロン形式」に共通する、ミノア宮殿の特徴的な建築様式・「三部屋続き」の王の居室コンプレックス King's Room である。

クノッソス宮殿遺跡の「両刃斧の間(王の居室)」やフェストス宮殿遺跡の王妃の間などは比較的遺構が明確に残されているが、ザクロス宮殿・東翼部の王家の生活区全体は、発掘以前の農作業で破壊されたことで、現状、残されている遺構はわずかな壁面の基礎部分だけである。

東入口の直ぐ南側が、中央中庭側と北と南側を角柱で仕切られた王妃の間 Queen's Room であった。王妃の間の南側が、ミケーネ宮殿の「メガロン形式」に共通する、ミノア宮殿の特徴的な建築様式・「三部屋続き」の王の居室コンプレックス King's Room である。

クノッソス宮殿遺跡の「両刃斧の間(王の居室)」やフェストス宮殿遺跡の王妃の間などは比較的遺構が明確に残されているが、ザクロス宮殿・東翼部の王家の生活区全体は、発掘以前の農作業で破壊されたことで、現状、残されている遺構はわずかな壁面の基礎部分だけである。

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・王の居室コンプレックス

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島・最東部/1996年

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・王の居室コンプレックス

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

フェストス宮殿遺跡・北翼部・王妃の間コンプレックス

「三部屋続き」の王妃の間/西部屋=石製ベンチあり

クレタ島・メッサラ平野/1982年

「三部屋続き」の王妃の間/西部屋=石製ベンチあり

クレタ島・メッサラ平野/1982年

東翼部/水溜プールの部屋・泉水室・「聖なる井戸」

王の居室コンプレックスの東側に南北通廊が配置され、その東側にはザクロス宮殿区域で最大面積、東西11.5m・南北13m、方形の広さを誇る水溜・プールの部屋 Pool Room がある。

あまりに広い敷地を占めていることから、元々この部屋に広い屋根があったのか? あるいは部屋の中心にある水溜・プール部分が天空に開放された構造であったのか? またはこの部屋全体が吹抜け構造のオープンエアーの形式であったのか?などは分からない。

王の居室コンプレックスの東側に南北通廊が配置され、その東側にはザクロス宮殿区域で最大面積、東西11.5m・南北13m、方形の広さを誇る水溜・プールの部屋 Pool Room がある。

あまりに広い敷地を占めていることから、元々この部屋に広い屋根があったのか? あるいは部屋の中心にある水溜・プール部分が天空に開放された構造であったのか? またはこの部屋全体が吹抜け構造のオープンエアーの形式であったのか?などは分からない。

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・水溜プール?

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島・最東部/1996年

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・水溜プール?

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

直径約5m、上端が床面と同じレベル、円形の深い石組みに精巧に加工された大型切石が使われ、間違いなくかつては石膏表装が施されていたであろう、この水溜・プールが王家の家族専用の室内水浴施設であったか?も確実には断定できない。

ただ、広過ぎる部屋の間取り、底部へ降りる石段の施工、さらに部屋の南側には普通の井戸とは構造が違う立派な泉水室 Spring Water Room を連結させていることから、室内の単純な防災用水溜やザクロス湾で獲れた魚の飼育施設などではなかったはずである。

最も考えられる想定は、ザクロスの宮殿区域に普通のお風呂施設が見つかっていないことから、この水溜・プールは気温が下がる冬を除き、春~秋の季節を通して王家の家族が使った、この部分だけ天空に開放されたオープンエアーの水浴施設であったと思う。

また、泉水室は14段の精巧な石段が施工され、泉水の底部は地下水脈の穴を除き、石膏表装されていた。

ただ、広過ぎる部屋の間取り、底部へ降りる石段の施工、さらに部屋の南側には普通の井戸とは構造が違う立派な泉水室 Spring Water Room を連結させていることから、室内の単純な防災用水溜やザクロス湾で獲れた魚の飼育施設などではなかったはずである。

最も考えられる想定は、ザクロスの宮殿区域に普通のお風呂施設が見つかっていないことから、この水溜・プールは気温が下がる冬を除き、春~秋の季節を通して王家の家族が使った、この部分だけ天空に開放されたオープンエアーの水浴施設であったと思う。

また、泉水室は14段の精巧な石段が施工され、泉水の底部は地下水脈の穴を除き、石膏表装されていた。

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・泉水室

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

中央中庭の南東端、南翼部の工房群の東側には円形の井戸が設けられていた。中央中庭からアクセスできた井戸の周りはヘンス囲いされ、発掘では、井戸の外部から聖なる雄牛型オブジェと両刃斧の部分、そして地下水が湧き出る底部からは幾らかの奉納品や動物の骨なども出土した。

この事実から、研究者はこの施設は飲料水用の普通の井戸としても利用され、同時に何か意味ある儀式・祭祀用に使われた「聖なる井戸」でもあった可能性を提唱している。

石段の欄干と南壁面には、水を大量に組み上げるための木製ウィンチ装置を取り付けたような痕跡が確認されている。

この事実から、研究者はこの施設は飲料水用の普通の井戸としても利用され、同時に何か意味ある儀式・祭祀用に使われた「聖なる井戸」でもあった可能性を提唱している。

石段の欄干と南壁面には、水を大量に組み上げるための木製ウィンチ装置を取り付けたような痕跡が確認されている。

ザクロス宮殿遺跡・東翼部・井戸

クレタ島・最東部/1996年

クレタ島・最東部/1996年

アノ・ザクロス遺跡

クレタ島東部の白いリゾート街・シティアからザクロス宮殿遺跡へ来る途中、手前4km付近(道路7km)、小規模だがミノア文明のアノ・ザクロス邸宅遺跡が残されている。

クレタ島東部の白いリゾート街・シティアからザクロス宮殿遺跡へ来る途中、手前4km付近(道路7km)、小規模だがミノア文明のアノ・ザクロス邸宅遺跡が残されている。

アノ・ザクロス遺跡・支柱の部屋(左側)

クレタ島・最東部/1982年

クレタ島・最東部/1982年

ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace は「二部構成」となっています。

1. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace I 発掘・概略・青銅溶解システム・ミノア市街地

2. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace II(当ポスト)

1. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace I 発掘・概略・青銅溶解システム・ミノア市街地

2. ミノア文明・ザクロス宮殿遺跡 Zakros Palace II(当ポスト)

------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿